伴随人工智能(AI)与大数据领域的飞速发展,物联网(IoT)应用对低延迟以及高速率传输的需求也日益增长,给现行的云计算运行模式带来了巨大的挑战[1]。然而,物联网设备需要在地理条件较为复杂的环境或应急响应行动中运行,如林区、深海、沙尘暴频发的荒漠地带和高速公路等地方。近年来,无人机因其高度机动性和灵活性而被广泛应用于各个领域[2]。考虑到无人机的这些优势,将其用于移动方式部署边缘服务器,提供可靠高效的计算服务已成为一项具有巨大发展潜力的创新技术[3]。

传统优化方法在处理在线任务卸载难题时效果普遍不佳。包括启发式算法在内的优化算法,往往依赖于大量数值迭代获取大规模网络中的近似最优解。Ma等[4]指出,这些固定策略难以应对随机MEC环境动态特性,实现最佳收益较为困难。尤其当数值方法[5]在大型应用场景中运行时,等效搜索空间的爆炸性增长和计算费用的显著增长显得格外突出。Li等[6]的研究成果表明,仅用内点法来解决发射功率与实时需求功率的联合优化问题,存在计算复杂度较高的缺点。为应对这一难题,学者们提出基于强化学习(RL)的方法。Wang等[7]提出一种基于强化学习的用户关联和资源分配算法,最小化智能设备的能耗、决定卸载决策,但在处理大规模问题时难以实现,因为需要对动作状态的值进行计算。为进一步提高此类方法的可拓展性并提高性能,众多研究学者引入基于深度强化学习的各类技术。例如,王丙琛等[8]通过在演员网络中加入LSTM预测机制,增强模型的泛化能力。Ye等[9]采用分布式DQN方法优化协同工作的无人机与边缘计算服务器之间的卸载决策。Wang等[10]基于深度确定性策略梯度的方法通过优先经验回放来最小化能源消耗。Lillicrap等[11]则通过优先运用最优经验数据来进一步优化收益。值得注意的是,以上这些方法只关注了能源消耗而忽略了较长任务期限的影响。Mao等[12]引入了一个天线辅助的云边混合计算框架,共同调度计算任务分配、无人机计算资源、关联控制、传输功率、带宽分配和部署位置优化,同时最小化物联网设备之间的最大计算延迟。在Liu等[13]的研究中,提出一种基于DDQN结构的新颖解决方案,旨在最大化能源供应方的质量服务表现的同时确保延长无人机电池使用寿命。Zhang等[14]通过使用端到端DQN技术,以精准方式确定最优卸载比例和无人机运行路径,进一步降低无人机和能源供应方案的整体能耗水平。

针对以上问题,本文提出一种联合任务卸载和功率分配的多级MEC系统无人机网络系统模型,将问题表述为混合整数非线性问题。针对该问题提出一种基于深度强化学习的计算任务卸载算法,在深度强化学习中利用深度神经网络找到无人机侦察机之间的映射,在没有任何中央控制器的情况下使用本地观测作出卸载决策。通过使用多个性能指标在不同实验场景下进行仿真来评估所提方法的性能,并将结果与其他传统方案(LCGP、DDPG、DDQN)在不同参数配置下的结果进行了比较。

1 协同卸载任务的系统模型

1.1 系统模型

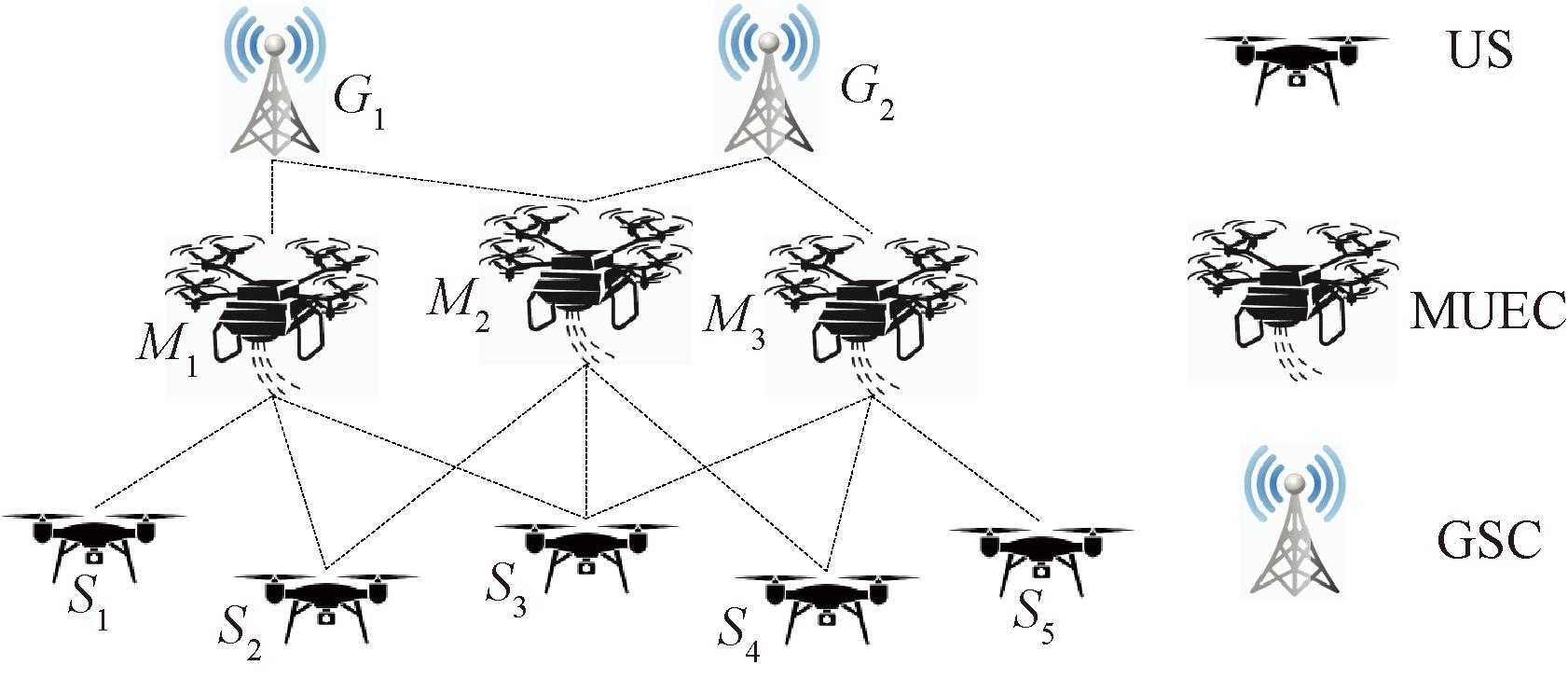

本文考虑一种多服务器、多用户MEC系统支持的无人机网络,如图1所示。该网络配备MEC服务器的无人机母舰(MUEC)和配备MEC服务器的地面基站(GSC)为无人机侦察机(US)提供任务卸载服务。假设G为GSC的集合,M为MUEC的集合,S为US的集合,且s∈S,m∈M,g∈G。每个s∈S在每个时隙的开始处都有一组独立任务Ks。另外,总操作时间以固定的时间段划分,并且在每个时隙开始时领导MUEC执行决策算法,并提供决策所需的数据信息。

图1 支持MEC的无人机网络系统模型

Figure 1 UAV network system model supporting MEC

每个任务j∈Js是多个参数的元组![]() 的集合,其中,

的集合,其中,![]() 为输入数据的大小,以位为单位,要传输到

为输入数据的大小,以位为单位,要传输到![]() 为完成任务所需CPU周期总数;

为完成任务所需CPU周期总数;![]() 为完成任务所需的GPU FLOP总数;

为完成任务所需的GPU FLOP总数;![]() 为期望任务执行延迟时间(期望延迟时间),优先执行该任务;

为期望任务执行延迟时间(期望延迟时间),优先执行该任务;![]() 为任务类型,一个US可以有不同类型的任务,如人体检测、人脸或姿势识别,

为任务类型,一个US可以有不同类型的任务,如人体检测、人脸或姿势识别,![]() 且

且![]() 其中T′为包含无人机网络所能执行所有类型任务的通用任务集,ks为Ss所能执行的Ss任务集。

其中T′为包含无人机网络所能执行所有类型任务的通用任务集,ks为Ss所能执行的Ss任务集。

当在Ss中生成任务j(j∈Js)时,US自行判断是否需要对任务进行卸载。如果Ss的任务j(j∈Js)被决定卸载到Mm,则US直接将任务卸载到MUEC。另一种选择是,如果选择任务j(j∈Js,s∈S)卸载到Gg∈G,则任务通过与Gg关联的Mm传输到Gg。注意,每个Mm最多只能与一个Gg关联。

由于MUEC也是无人机,有资源限制。因此,假设一个MUEC不能执行所有的任务,即每个Mm都有一组特定的可执行的任务Tm(Tm∈Z+),其中Tm⊆T′。

此外,每个Ss和Mm分别能发送和接收当前的能量容量es和em、CPU本地计算能力(CPU周期/s)fs和fm、GPU本地计算能力(FLOP/s)us和um,以及传输功率预算ps和pm。

当Ss的计算资源耗尽且计算任务延长时,可以根据任务特点将任务卸载到MUEC或GSC来辅助US。这些任务分为两种类型:计算密集型或延迟敏感型任务[15]。

如果任务对时延敏感,必须在某个时间段之前进行计算,将任务卸载到MUEC上,避免传输延迟。如果任务具有延迟容限性,并且需要高计算能力和更多能量,则通过具有足够计算能力的无线链路将任务从US卸载到GSC。

1.2 通信模型

如果Ss将任务卸载到MUEC或GSC中的任何一个上,这一过程产生的总延迟包括:发送和接收任务请求、决策控制信号的时间、决策时间、任务发送时间、传播延迟、任务执行时间以及处理数据后发送回US所需的时间。由于任务执行后的输出数据量通常远小于输入数据,且下行链路的数据速率远高于上行链路[16],本文省略了处理后数据传输所需的时间。

本文在上行链路中使用正交频分多址(OFDMA) [17]作为多址的解决方案,将总带宽划分为大小为B的|S|+|M|个子带,每个MUEC或US可以单独占用一个子带。由于无人机是高空飞行,无人机与GSC和MUEC之间的信道遵循自由空间路径损失模型,视距信道在无人机通信中占主导地位。因此,Ss与Mm之间的上行信道增益wsm可以表示为

(1)

式中:Dsm为Ss与Mm之间的距离,m;μ为参考距离D0=1 m处的接收功率,W。

那么,从Ss到Mm可实现的上行比特率rsm可以表示为

(2)

式中:![]() 为Ss分配给任务j的传输功率,W;σ为噪声功率,W;B为子带大小。

为Ss分配给任务j的传输功率,W;σ为噪声功率,W;B为子带大小。

同理,可求出Mm和Gg之间的上行比特率rmg。

1.3 计算模型

任务可以在US中本地计算,也可以卸载到MUEC或GSC进行计算。本节讨论两层的本地计算和边缘计算。

1.3.1 本地计算

当Ss在本地执行任务j时,任务执行时间![]() 计算如下:

计算如下:

(3)

式中:![]() 和

和![]() 分别为Ss分配给任务j的本地计算资源的CPU总量和GPU总量。

分别为Ss分配给任务j的本地计算资源的CPU总量和GPU总量。

执行任务j的能耗![]() 包括CPU和GPU的处理能耗:

包括CPU和GPU的处理能耗:

(4)

式中:qs和vs分别为Ss每个CPU周期和每个GPU FLOP所消耗的能量,J。

本文假设在执行任务时CPU和GPU之间没有并发处理。

1.3.2 任务卸载

随着任务数量的增加,由于计算资源的短缺,Ss的计算能力被耗尽。这样,一段时间后生成的任务就会不断被丢弃。本文认为US可以根据任务特性将任务卸载给MUEC或GSC。如前所述,任务可以分为两类:延迟敏感型任务和计算密集型任务。这种考虑是基于深度学习的图像识别技术涉及许多阶段,这些阶段有各种类型,具有不同的大小和计算需求。因此,对于任意任务j∈Js表示第s架US可以执行的动作,当任务对延迟敏感时,将其卸载给MUEC。因此,总延迟由MUEC的传输和计算延迟组成。

当Ss的任务j被卸载到Mm时,传输任务j的传输时间![]() 传播延迟Usm和传输任务j的能耗

传播延迟Usm和传输任务j的能耗![]() 可由计算得到。

可由计算得到。

任务传输后在MUEC上执行,与本地计算中的执行时间和能耗计算类似,在MUEC上执行任务的执行时间和能耗分别为

(5)

(6)

式中:![]() 和

和![]() 分别为Mm分配给Ss的任务j的计算资源的CPU总量和GPU总量;

分别为Mm分配给Ss的任务j的计算资源的CPU总量和GPU总量;![]() 为Mm每个CPU周期的能耗,

为Mm每个CPU周期的能耗,![]() 为Mm每个GPU FLOP所消耗的能量。

为Mm每个GPU FLOP所消耗的能量。

1.3.3 GSC计算

如果任务j被卸载到Gg,则传输延迟包括从Ss到Gg的关联Mm和关联Mm到Gg的传输时间。因此,任务j在卸载到GSC时的传输时间和传播延迟分别为

(7)

(8)

式中:Dmg为Mm与Gg之间的距离,m;c为光速,m/s。

任务在Gg处的执行延迟为

(9)

式中:![]() 和

和![]() 分别为Gg分配给任务j的计算资源的CPU总量和GPU总量。

分别为Gg分配给任务j的计算资源的CPU总量和GPU总量。

通常假设GSC具有丰富的供电能力,因此,忽略在GSC执行任务所消耗的能量。将任务卸载给GSC时,只考虑任务传输所消耗的能量,计算公式为

(10)

需要注意的是,本文假设大部分任务的计算密集型部分都在GPU中处理,CPU只处理日常任务,占用的时间并不多。因此,本文只关注每个US、MUEC和GS的GPU资源分配,同时假设它们的CPU资源在所有分配的任务中平均分配。

1.4 问题公式化

为了将MUEC与GSC的关联关系纳入问题表述中,定义关联矩阵Q∈B|M|·|G|表示Mm与Gg的关联关系。若Mm与Gg相关联,则元素Qm,g=1;否则,Qm,g=0。同样,本文将Z定义为US与MUEC之间的矩阵,其中Zs,m=1,表示Ss与Mm之间存在通信链路;Zs,m=0,表示两者之间不存在通信链路。

问题表述中使用的优化变量定义如下。当任务j由Ss卸载到Mm时,![]() 其他情况时

其他情况时![]() 当任务j通过MUEC由Ss卸载到Gg时,

当任务j通过MUEC由Ss卸载到Gg时,![]() 其他情况时

其他情况时![]() 若

若![]() 和

和![]() 均等于0,则表示任务在本地处理。每个Ss和Mm的总能耗分别为

均等于0,则表示任务在本地处理。每个Ss和Mm的总能耗分别为

(11)

(12)

式中:τm为Mm接收每个任务所消耗的能量,J。

Ss的每个任务j所需的总执行时间为

(13)

主要问题表述如下:

(14)

式中:χ为s∈S和 的最大值。

的最大值。

为了解决式(14)中的问题,需要在每个时隙的时延约束下找到最优的卸载动作![]() 和

和![]() 应该注意的是,

应该注意的是,![]() 和

和![]() 是整数决策变量,代表了公式化问题中的决策,以降低总体成本。该系统需要广泛的网络信息(如无人机的任务信息和剩余计算能力)来根据当前状态作出最优卸载决策。在这种情况下,无人机需要根据在时变环境下事先未知的时隙内收集到的到达任务信息来确定卸载决策。

是整数决策变量,代表了公式化问题中的决策,以降低总体成本。该系统需要广泛的网络信息(如无人机的任务信息和剩余计算能力)来根据当前状态作出最优卸载决策。在这种情况下,无人机需要根据在时变环境下事先未知的时隙内收集到的到达任务信息来确定卸载决策。

1.5 RL框架

如上所述,由于以下问题,使用传统优化技术很难解决优化问题:动态环境下[18]卸载决策是根据任务的具体需求确定的;对特定的任务,需要重新设计并运行解决方案;随着无人机数量的增加,状态和操作空间呈指数级增长,非凸问题将变得非常难以解决,收敛时间变长,卸载决策变得具有挑战性[19]。

为了解决传统优化技术中的上述缺陷,本文建议使用一种无模型方法DRL。使每个US旨在根据局部观察快速作出卸载决策,减少US之间的信息交换。在传统强化学习中,问题通常被建模为马尔可夫决策过程(MDP)。在RL框架下,提供了状态空间、动作空间和所述问题的奖励函数的定义。

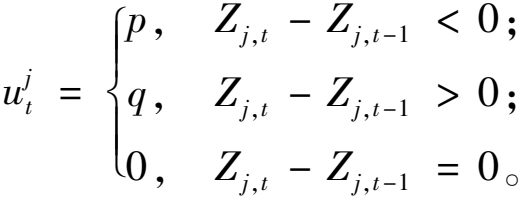

(1)状态空间mj,t。为了作出卸载决策,网络中的每个代理都有一组输入指标,在作出卸载决策时要考虑这些指标。令mj,t={d,c,f,dt}表示状态空间,其中d为任务大小;c为完成任务所需的周期;f为MUEC的计算能力;dt为任务类型。

(2)行动空间aj,t。每个US在生成任务后选择一个特定的动作。US可以从本地信息中选择一个动作。本文考虑二进制卸载,可以在MUEC上执行,也可以卸载到地面边缘服务器。

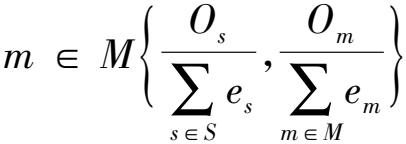

(3)奖励功能。每个US的目标是使总奖励最大化。假设每个US都有相同的奖励数。基于以上讨论,奖励函数定义如下:

(15)

成本越高,回报越少,反之亦然。因此,对于每个代理:

(16)

每个代理的目标都是最大化这一目标,强调产生更好回报价值的行为。由于行为选择取决于智能体交互的网络动力学的独特特征,因此直接根据获得的效用来定义奖励函数会影响学习过程。这种考虑是基于奖励的增加意味着改进,因此应该强调特定的行动[20]。因此,本文将即时时间步长中的奖励值之差视为奖励。基于以上讨论,奖励值定义如下:

(17)

式中:Zj,t为在第t个时段获得的累计奖励,当两个即时时间步长中的奖励差为负值时,是一种改进,此处p是一个正值;而即时时间步长获得奖励之间的正差异产生的q,是一个负奖励。

为简单起见,本文认为每个代理共享相同的奖励。

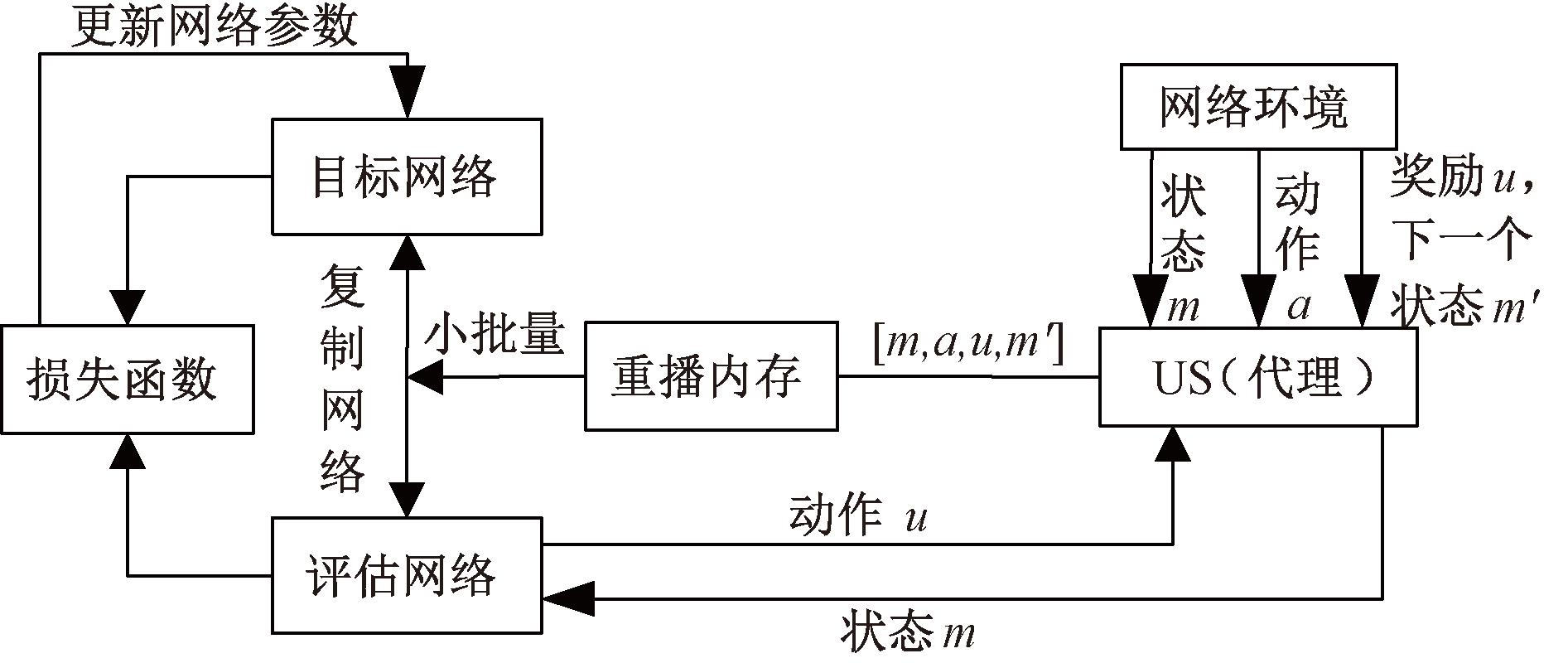

2 基于深度强化学习的计算任务卸载

基于前面的讨论,本节提出一种改进的分布式多智能体计算任务卸载(DRLCO)算法,如图2所示。此算法融合了神经网络和Q-learning,实现最佳卸载决策。每当需要在本地计算或在MEC服务器上处理新的任务时,每个US在本地运行DRLCO算法,并以分布式的方式学习卸载策略,根据其本地知识选择动作,并立即获得特定动作的奖励。利用神经网络的感知特性与强化学习的决策能力,确定动态环境下最佳卸载策略。考虑到被计算的任务类型及数量的不确定性,将DRLCO算法设计为无模型导向的强化学习算法。

图2 DRLCO方案框图

Figure 2 Block diagram of DRLCO scheme

本文用两个相同的神经网络来构建DRLCO的整体结构,称之为目标网络![]() 和评估网络

和评估网络![]() 其Q函数表示为

其Q函数表示为![]() 和

和![]() 为了提升训练效率和早期收敛,使用经验回放Ok(t)存储过往样本。定义经验样本为

为了提升训练效率和早期收敛,使用经验回放Ok(t)存储过往样本。定义经验样本为![]()

在DRLCO中,两个神经网络是为了确定最佳动作。典型的DQN算法[21]中,max算子用来选择和评估导致结果值被高估的动作。为此,本方案通过两个相同的网络来实现分离选择和评估行动的任务,从而量化评估每个贪婪决策的结果。目标网络会优先选择能产生最大Q值的动作,评估网络将通过计算在当前状态下执行该操作的Q值,对先前选定的行为进行评估。因此,使用两个神经网络均匀地评估策略的值,可以推导出目标网络的期望累计奖励为

(18)

式中:uk为控制进一步奖励的折扣系数;![]()

因此,![]() 和

和![]() 之间的损失公式为

之间的损失公式为

(19)

为了保证训练性能的稳定性,本文采取两个网络交替使用的方法。使用评估网络,用逐步更新的方式调整目标网络参数直至达到收敛结果。因此,每个US都能通过自己的信息学习最佳卸载策略。由于每个US只能观察到局部信息,因此采用相同的奖励来整合全局,实现更好的收敛效果。所有US的目标都是最大化整体奖励。

算法1 改进的DRLCO算法。

输入:状态空间<d,c,f,dt>;

输出:给定输入的最佳卸载位置。

① 初始化Ui∈S的目标网络和评估网络的参数和重放内存χj;

② while episode=1 to episodemax do

③ 对Ui的整个环境进行重置;

④ while j=1 to M do

⑤ USs作用于动态环境;

⑥ while t=1 to T do

⑦ Ui观察状态mj,t的参数,其中有输入数据大小d、完成任务所需的周期c、MUEC的计算能力f、任务类型dt;

⑧ Ui根据ε-greedy策略选择动作aj,t,将任务卸载给MUEC或者GSC;

⑨ Ui获得奖励uj,t和下一个状态![]()

⑩ 当重放内存没满时,将样本![]() 添加到其中;

添加到其中;

if 经验回放Ok(t)中样本足够:

if 经验回放Ok(t)中样本足够:

从经验回放Ok(t)中选择一组小批量;

从经验回放Ok(t)中选择一组小批量;

用式(18)计算累计奖励,用式(19)计算损失函数;

用式(18)计算累计奖励,用式(19)计算损失函数;

更新评估网络

更新评估网络![]() 将参数从评估网络交替到目标网络中

将参数从评估网络交替到目标网络中![]()

end if

end if

end while

end while

end while

end while

end while

end while

return 给定输入的卸载位置

return 给定输入的卸载位置

本文所述DRLCO算法包括两大环节:一是收集网络环境中的数据样本;二是依据这些样本进行智能体训练。在初始化部分,目标网络参数与初始权重一同被确定(第1行);之后设定集数,USs开始与网络环境互动,采集所需数据(第2~10行)。在收集过程中,US需要监控状态、决策行动、获取奖励,以及更新状态(第7~9行)。使用重播记忆存储已获取的经验作为后续训练之用。训练期则会从重播记忆中随机选取小批量样本用于智能体训练及损失计算(第13行)。接着,根据损失值调整评估网络,并让两个网络交替使用参数维持训练平衡(第14行)。本文提出的算法流程如图3所示。

图3 卸载策略流程图

Figure 3 Offload policy flow chart

3 仿真与数据分析

3.1 仿真设置

在仿真设置中,本文考虑了具有多个GSC、MUEC和US的MEC无人机网络。假设从US到MUEC和MUEC到GSC的1 m参考距离处的噪声方差和信道增益相同,每个US的任务以λ速率遵循泊松分布过程到达。本文设置了每个US的神经网络来模拟DRLCO算法。DRLCO算法的神经网络由一个输入层、一个输出层和两个全连接层组成。两个隐藏层的大小分别为350和400,并用ReLU作为激活函数,使用Adam optimizer来优化损失函数。在训练阶段,将最大迭代次数设置为2 000,回访内存的大小设为50 000。

为了凸显未来奖赏的重要性,本文将折扣因子设置为0.9。由于α=0.001时产生了更高的奖励和稳定的训练效果,在实际模拟环境中,采取了同样的学习率设定值。对于目标函数中的权重,采取等值设定方式,以此来保障对总成本衡量的公平性与全面性。这些权重可以依据任务特性(即能耗或延迟时间)进行灵活调整,从而更好地应对不同的任务需求。在实验中,计算任务大小在2~18 MB之间随机变化。US、MUEC和GSC的配置分别为Intel Core i5-9300 H和1.9 TFLOPS (Nvidia GTX 1050)、Intel Core i5-12400和 20 TFLOPS (Nvidia GeForce RTX 3070)以及Intel Core i7-12700 和40 TFLOPS (Nvidia GeForce RTX 3080 Ti)。

3.2 模拟结果

将所提DRLCO算法与其他3种基准策略在不同参数下的仿真结果进行了比较。其中,3种基准策略分别为本地计算贪心策略(local computing greedy policy,LCGP)、深度确定性策略梯度策略(deep deterministic policy gradient,DDPG)和双深度Q网络策略(double deep Q-network policy,DDQN)。

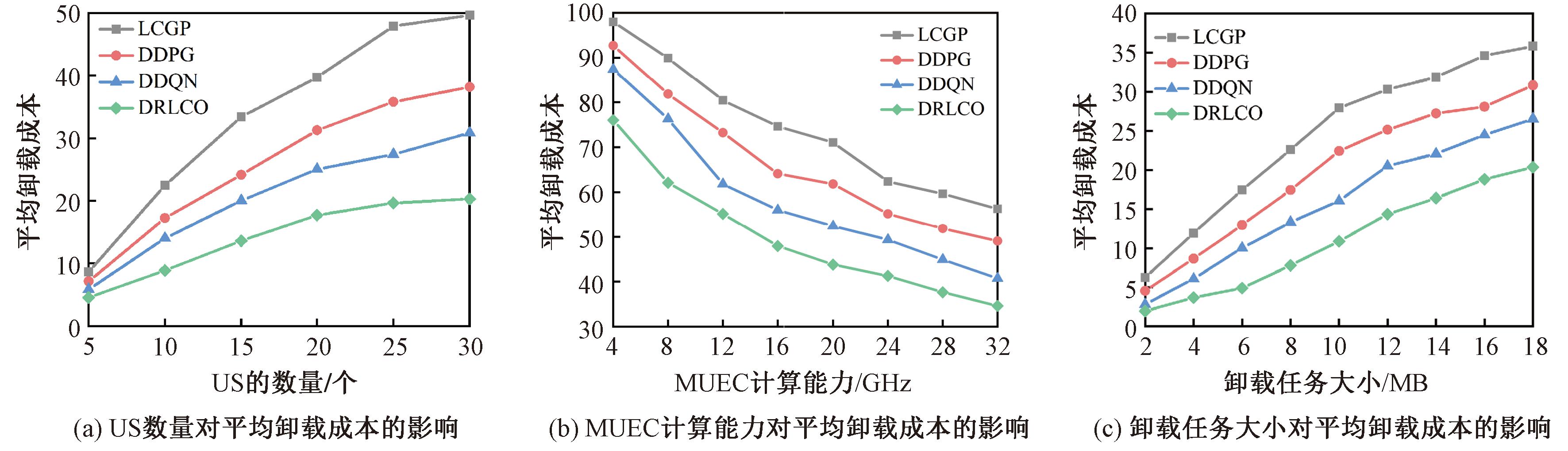

图4展示了DRLCO算法与其他3种基准算法在US数量、MUEC计算能力和卸载任务大小不同时,分别对平均成本的影响。相比LCGP算法、DDPG算法和DDQN算法,所提算法的平均卸载成本分别降低了42.8%,33.2%和20.7%。从图4(a)可以看出,随着US数量的增加,需要计算的任务会更多,数据传输和任务执行延迟也会增加,进而增加整体卸载成本。尽管平均卸载成本随着US的数量增多而变多,但DRLCO算法相较于DDQN算法具有更好的成本管控能力,能够有效应对可伸缩性问题,在无人机数量配置方面与其他基准方案竞争优势更为明显。从图4(b)可以看出,随着MUEC计算能力的增加,平均成本明显降低。因为MUEC有足够的计算资源时,为最大限度减少总成本,会将计算密集型任务卸载到MUEC上进行处理,这大大减少了任务传输和处理延迟。从图4(c)可以看出,当从US上卸载的任务规模增加时,总成本也会增加。这是因为MUEC执行大型复杂任务时,需要消耗更多的CPU周期,进而导致处理时间显著增加。DRLCO方案能够根据其他任务的特性作出最佳选择,将大型任务分配给具备适当计算能力的节点。因此,DRLCO方案可以获得更高的回报,最大限度地优化整体成本。

图4 平均卸载成本

Figure 4 Average offloading cost

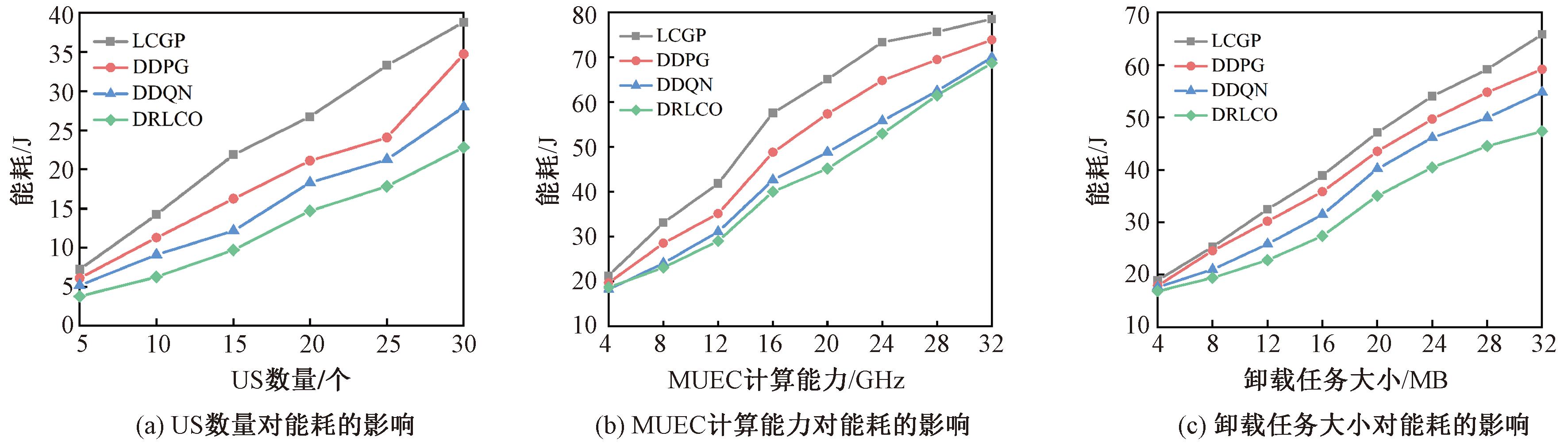

图5展示了DRLCO算法与其他3种基准算法在US数量、MUEC计算能力和卸载任务大小不同时,分别对能耗的影响。相比LCGP算法、DDPG算法和DDQN算法,所提算法的能量消耗分别降低了28.5%,16%和8.4%。从图5(a)中可以看出,当US数量增加时,总能耗增加,这是因为US越多时,需要处理的任务也会越多,网络中的能耗增加。从图5(b)可以看出,MUEC的计算能力增加时,执行任务的时间减少,能耗增加。这是因为由于MUEC计算能力增加时,US更倾向于将更多的计算密集型任务卸载到边缘计算节点上,与将任务卸载到GSC端相比,可以有效减少任务传输延迟时间。从图5(c)可以看出,增加任务大小也会增加能耗。当任务规模较大时,US需要更多的发射功率来传输任务,处理设备也需要更多CPU周期来完成任务。

图5 能耗

Figure 5 Energy consumption

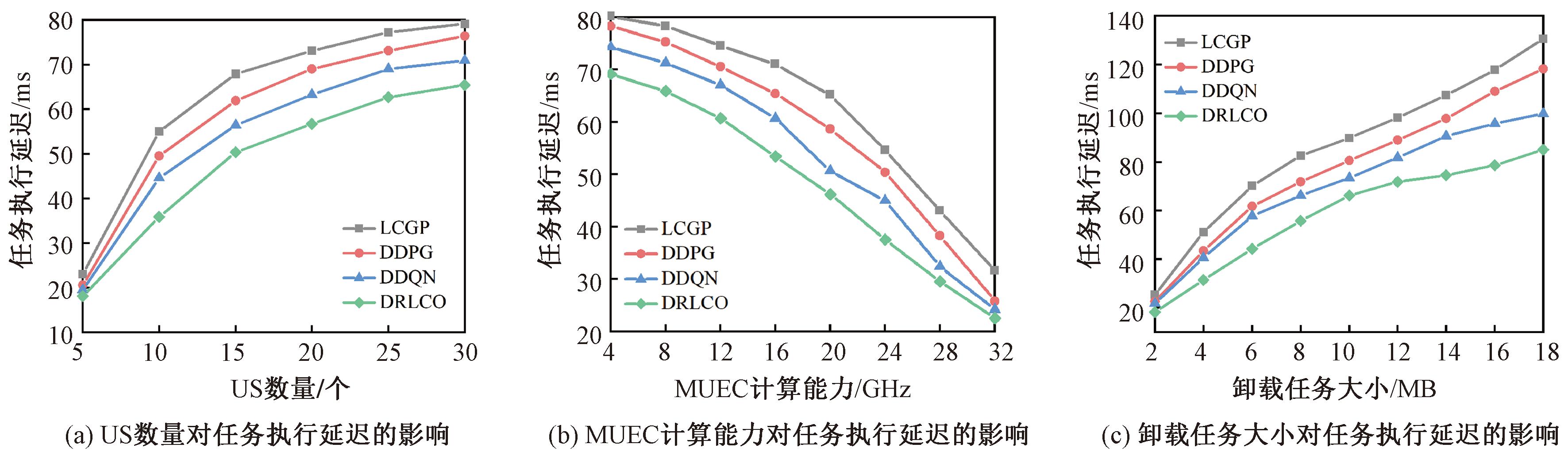

图6展示了DRLCO算法与其他3种基准算法在US数量、MUEC计算能力和卸载任务大小不同时,分别对任务执行延迟的影响。相比LCGP算法、DDPG算法和DDQN算法,所提算法的执行任务延迟分别降低了27.1%,20.4%和12.9%。如图6(b)所示,可以观察到,增加MUEC的计算能力时,执行任务延迟就会相应减少。这是因为当计算资源足够时,US更有可能将复杂的任务分配给MUEC执行,以降低任务传输过程中的延迟。从图6(c)可以看出,任务执行延迟会随着任务大小的增加而增加。由于大型任务需要更多的CPU周期来处理,计算时间就更长;当大型任务从US卸载到MUEC或者GSC时,也会产生更多的传输延迟。

图6 任务执行延迟

Figure 6 Task execution delay

4 结论

本文针对地理条件较为复杂的环境或应急响应行动中存在的缺乏基础设施、任务延时高和带宽需求量大等问题,设计了一种联合计算任务卸载和功率分配的多级移动边缘计算系统模型,并提出一个DRLCO方案的多智能体强化学习策略,利用深度神经网络找到无人机侦察机之间的映射,并使用无模型的DRL方法。通过仿真实验将本文算法与基准算法从多方面进行对比,结果证明:相比于LCGP算法,所提算法的平均卸载成本降低了42.8%;相比于DDPG算法,所提算法能耗减少了16%;相比于DDQN算法,所提算法任务执行延迟减少了12.9%。

[1] PANWAR P, SHABAZ M, NAZIR S, et al. Generic edge computing system for optimization and computation offloading of unmanned aerial vehicle[J]. Computers and Electrical Engineering, 2023, 109: 108779.

[2] 陈新颖, 盛敏, 李博, 等. 面向6G的无人机通信综述[J]. 电子与信息学报, 2022, 44(3): 781-789.

CHEN X Y, SHENG M, LI B, et al. Survey on unmanned aerial vehicle communications for 6G[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2022, 44(3): 781-789.

[3] NGUYEN V, KHANH T T, VAN NAM P, et al. Towards flying mobile edge computing[C]∥2020 International Conference on Information Networking (ICOIN). Piscataway: IEEE, 2020: 723-725.

[4] MA M L, GONG C Y, WU L T, et al. FLIRRAS: fast learning with integrated reward and reduced action space for online multitask offloading[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(6): 5406-5417.

[5] AHANI G, YUAN D. BS-assisted task offloading for D2D networks with presence of user mobility[C]∥2019 IEEE 89th Vehicular Technology Conference (VTC2019-Spring). Piscataway: IEEE, 2019: 1-5.

[6] LI N N, HAO W M, ZHOU F H, et al. Smart grid enabled computation offloading and resource allocation for SWIPT-based MEC system[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems Ⅱ: Express Briefs, 2022, 69(8): 3610-3614.

[7] WANG L, HUANG P Q, WANG K Z, et al. RL-based user association and resource allocation for multi-UAV enabled MEC[C]∥2019 15th International Wireless Communications &Mobile Computing Conference (IWCMC). Piscatawy: IEEE, 2019: 741-746.

[8] 王丙琛, 司怀伟, 谭国真. 基于深度强化学习的自动驾驶车控制算法研究[J]. 郑州大学学报(工学版), 2020, 41(4): 41-45, 80.

WANG B C, SI H W, TAN G Z. Research on autopilot control algorithm based on deep reinforcement learning[J]. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science), 2020, 41(4): 41-45, 80.

[9] YE Y T, WEI W S, GENG D Q, et al. Dynamic coordination in UAV swarm assisted MEC via decentralized deep reinforcement learning[C]∥2020 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP). Piscataway: IEEE, 2020: 1064-1069.

[10] WANG L, WANG K Z, PAN C H, et al. Deep reinforcement learning based dynamic trajectory control for UAV-assisted mobile edge computing[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022, 21(10): 3536-3550.

[11] LILLICRAP T P, HUNT J J, PRITZEL A, et al. Continuous control with deep reinforcement learning[EB/OL]. (2019-07-05)[2024-07-01]. https:∥arxiv.org/abs/1509.02971.

[12] MAO S, HE S F, WU J S. Joint UAV position optimization and resource scheduling in space-air-ground integrated networks with mixed cloud-edge computing[J]. IEEE Systems Journal, 2021, 15(3): 3992-4002.

[13] LIU Q, SHI L, SUN L L, et al. Path planning for UAV-mounted mobile edge computing with deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(5): 5723-5728.

[14] ZHANG L, ZHANG Z Y, MIN L, et al. Task offloading and trajectory control for UAV-assisted mobile edge computing using deep reinforcement learning[J]. IEEE Access, 2021, 9: 53708-53719.

[15] WANG Y T, CHEN W W, LUAN T H, et al. Task offloading for post-disaster rescue in unmanned aerial vehicles networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2022, 30(4): 1525-1539.

[16] 李斌, 刘文帅, 费泽松. 面向空天地异构网络的边缘计算部分任务卸载策略[J]. 电子与信息学报, 2022, 44(9): 3091-3098.

LI B, LIU W S, FEI Z S. Partial computation offloading for mobile edge computing in space-air-ground integrated network[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2022, 44(9): 3091-3098.

[17] HUO Y, LIU Q Y, GAO Q H, et al. Joint task offloading and resource allocation for secure OFDMA-based mobile edge computing systems[J]. Ad Hoc Networks, 2024, 153: 103342.

[18] XU Y C, CHEN L L, LU Z H, et al. An adaptive mechanism for dynamically collaborative computing power and task scheduling in edge environment[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(4): 3118-3129.

[19] 李斌. 基于多智能体强化学习的多无人机边缘计算任务卸载[J].无线电工程, 2023, 53(12): 2731-2740.

LI B. Multi-agent reinforcement learning-based task offloading for multi-UAV edge computing[J]. Radio Engineering, 2023, 53(12): 2731-2740.

[20] LI W, ZHOU F, CHOWDHURY K R, et al. QTCP: adaptive congestion control with reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2019, 6(3): 445-458.

[21] WANG P, NI W L. An enhanced dueling double deep Q-network with convolutional block attention module for traffic signal optimization in deep reinforcement learning[J]. IEEE Access, 2024, 12: 44224-44232.