太极拳作为我国传统武术,因其独特的身心共养功效备受推崇。研究表明,太极拳运动有益于身心健康,特别是在提高姿态控制能力、身体平衡能力、感知认知能力、心理健康水平以及改善睡眠质量等方面效果显著[1-2]。太极桩功作为太极拳最核心的基本功,是提高身体健康和认知水平的重要手段[3]。在站桩的练习中,双脚看似固定不动,姿势简单,实则静中有动,内涵丰富。其中站桩动作的实施涉及全身十大关节部位的协调,由头至脚的动作要领多达七项。《王芗斋拳学》中提到:“站桩并不是呆板地站在那里,而是在找动,也就是松紧贯穿站桩始终。站桩时要在不动中求微动。”然而这样的拳理抽象难懂,往往使得习练者不得要领,导致练习时肌肉僵紧,练习后膝颈肩痛,非但无法达到松沉安舒的效果,反而损伤了自身,无法坚持受益。因此,借助有效的检测设备,深入研究站桩过程中的内在特点,数字化解读其动作要领,有助于对太极桩功拳理的深度理解和辅助科学训练。

目前针对太极拳开展的面向身体各部位的信号检测主要包括影像记录[4]、肌电检测[5]、心电记录[6]、脑电记录[7]及足底压力检测[8]等。双足作为人体和大地接触的唯一部位,其压力数据反映了太极桩功基本功训练的内在特征。基于测力板式的足底压力采集系统已被应用于太极相关的研究中,其中计算得到的足底压力中心(center of pressure,COP)参数可以衡量人体站立或行走时施加在足底的压力分布的中心点。

COP可以被视为人体重心在足底的投影,其轨迹变化综合反映了人体的平衡状态和姿势控制能力。研究典型太极动作的COP位移规律及其对人体功能的改善效果,目前在国内外方兴未艾。2006年,Mao等[9]发现与正常行走相比,太极动作足底前侧负荷及COP位移明显更大,因而推测太极足底压力特征是增加下肢肌肉力量和改善平衡控制的重要因素之一。2014年,Law等[10]对老年太极拳练习者的“倒卷肱”、“云手”和正常步行的下肢运动学参数进行测量,发现太极拳运动的步宽相对正常步行更长,COP在左右方向上的位移也相对更大。2019年,王明伟等[11]评估了无相关练习经验的大学生在太极拳干预前后屈膝站立时的COP运动信号,结果显示太极拳训练可以改善COP信号的数据结构,显著提升其信号有序程度。

传统线性时域方法在COP信号分析中被广泛应用。裴立力等[12]于2012年使用COP平均速度和位移均方根等衡量了视觉反馈对人体姿态控制的镇定作用;Nakao等[13]在2017年利用COP位置变化(前后摆动平均中心的偏移)探究了单腿站立时的姿态控制。然而,基于这些传统方法的分析因受到COP轨迹非平稳、时变和复杂时空结构特征的影响,往往存在局限性[14]。一些非线性动力学算法如样本熵,可以实现对信号规则性和确定性程度的评估,从而提供更多的控制过程信息[15],因而也被用于COP信号分析。2023年,Fischer等[16]就利用样本熵探究了姿态威胁引发身体站立平衡的改变。

上述研究在太极拳典型动作特性及其功效作用分析方面取得了一定成果,但目前基于足底压力进行太极桩功训练解读还未见报道,且其动作中表现出的姿态控制特点,以及看似简单动作中蕴含的拳理和实用效果也尚不清晰。因此,专门邀请了长年进行太极基本功训练的资深教练和练习者(专家组),以其站桩的足底压力数据为基础得到COP运动信号,提取相对位置、移动均方根、平均速度、峰值频率及样本熵等特征参数,并分析归纳其中的动态规律,以建立专家模板;招募初期练习者(学员组),跟踪分析其站桩过程中的足底压力数据特征动态变化,实现对其掌握站桩动作要领程度的评估,为数字化解读太极桩功的拳理和科学训练提供支持。

1 材料与方法

1.1 被试对象

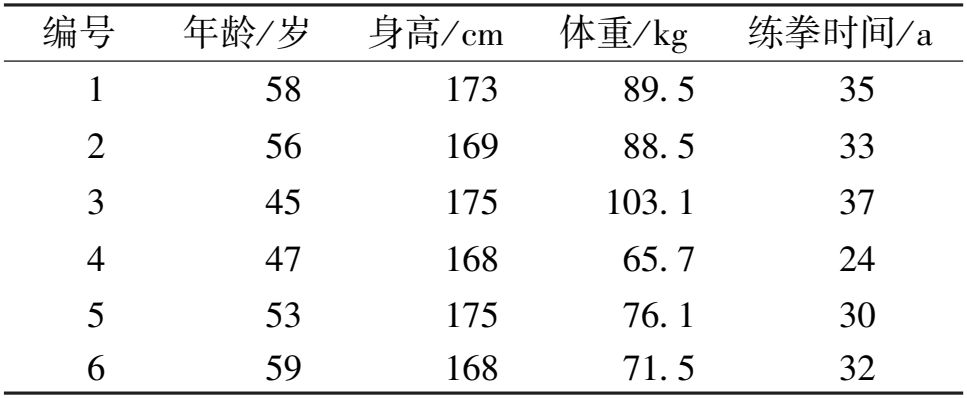

被试分为专家组和学员组。专家组包括6名领域内极具影响力的太极拳教练或长期修炼者,其习练时间均在24 a以上,具有丰富的理论知识和实践经验,基本信息详见表1。学员组由6名在校大学生组成,平均年龄(26.2±1.0)岁,平均身高(177.1±4.7)cm,平均体重(75.4±10.3)kg。

表1 专家基本信息

Table 1 Basic information of the expert

编号 年龄/ 岁 身高/ cm 体重/ kg 练拳时间/ a 1 58 173 89. 5 35 2 56 169 88. 5 33 3 45 175 103. 1 37 4 47 168 65. 7 24 5 53 175 76. 1 30 6 59 168 71. 5 32

本文获得了郑州大学生命科学伦理审查委员会的批准,实验前已获得所有参与者对相关内容的知情同意。所有被试者在过去半年内没有下肢受伤史,也没有涉及下肢的重大伤病或疾病史。所有学员参与本研究前均没有太极拳站桩练习经验。

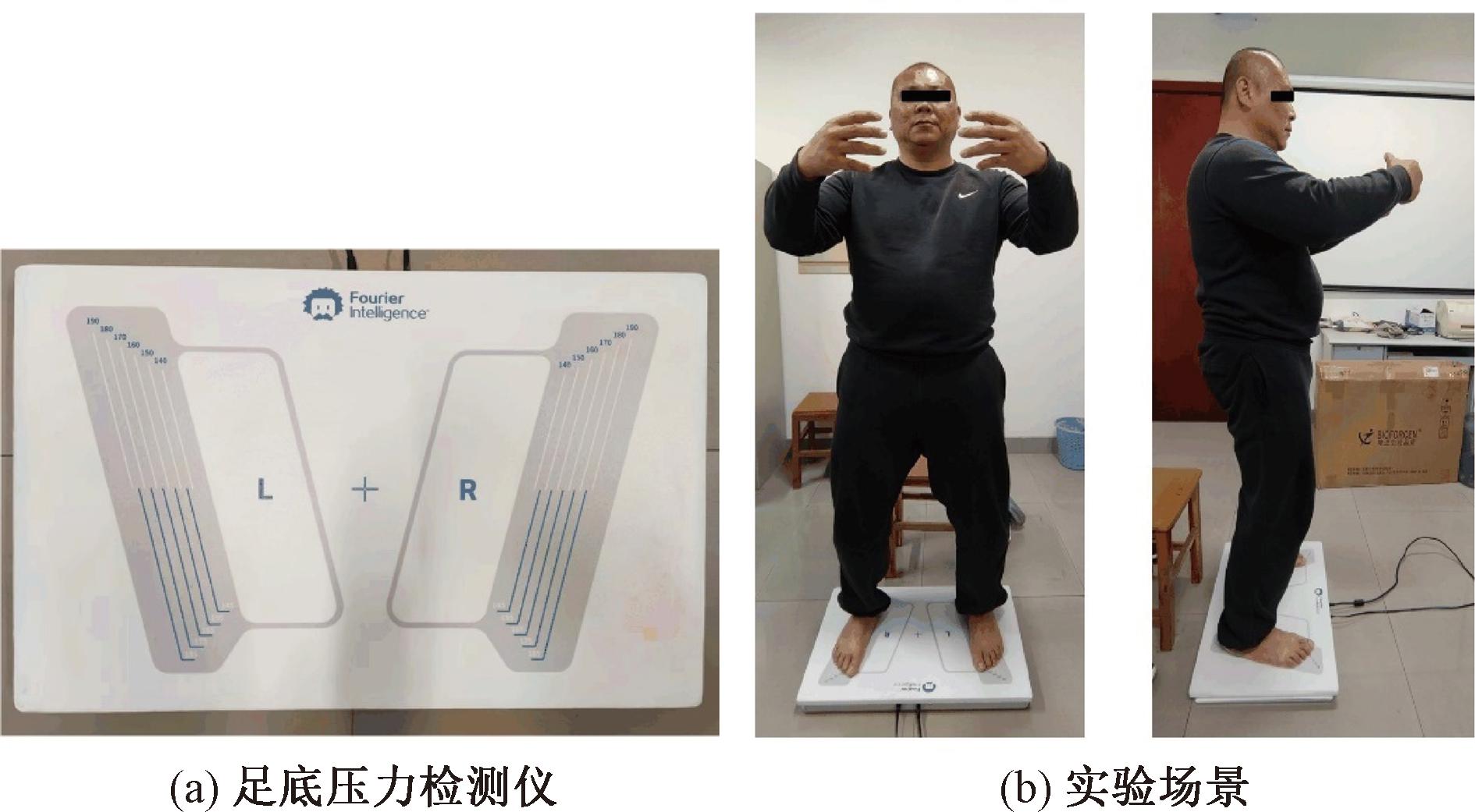

1.2 实验设备

足底压力采集设备使用埃力AL-600型足底压力检测仪,采集尺寸为60 cm×40 cm,传感器密度为4个/cm2,量程为3 kg/cm2,采样率为100 Hz,分辨率为12位AD。实验设备与实验场景如图1所示。

图1 实验设备与场景

Figure 1 Experimental equipment and scene

1.3 数据采集与记录

被试者脱去鞋袜立于测力板上,调整好站桩姿势后进行数据采集。对每名被试者,选取时长为5 min的数据分段用于后续分析。测力板原始数据以表格形式储存为CSV文件,使用MATLAB R2016a编程将原始数据恢复为压力图像形式,之后由压力图像的二阶矩求得COP坐标,计算方式如下:

(1)

(2)

式中:X、Y分别为COP的横、纵坐标;i=1,2,…,n为一帧图像中的传感器数目;fi为第i个传感器测得的数值;xi为第i个传感器的横坐标;yi为第i个传感器的纵坐标。

1.4 COP分析方法

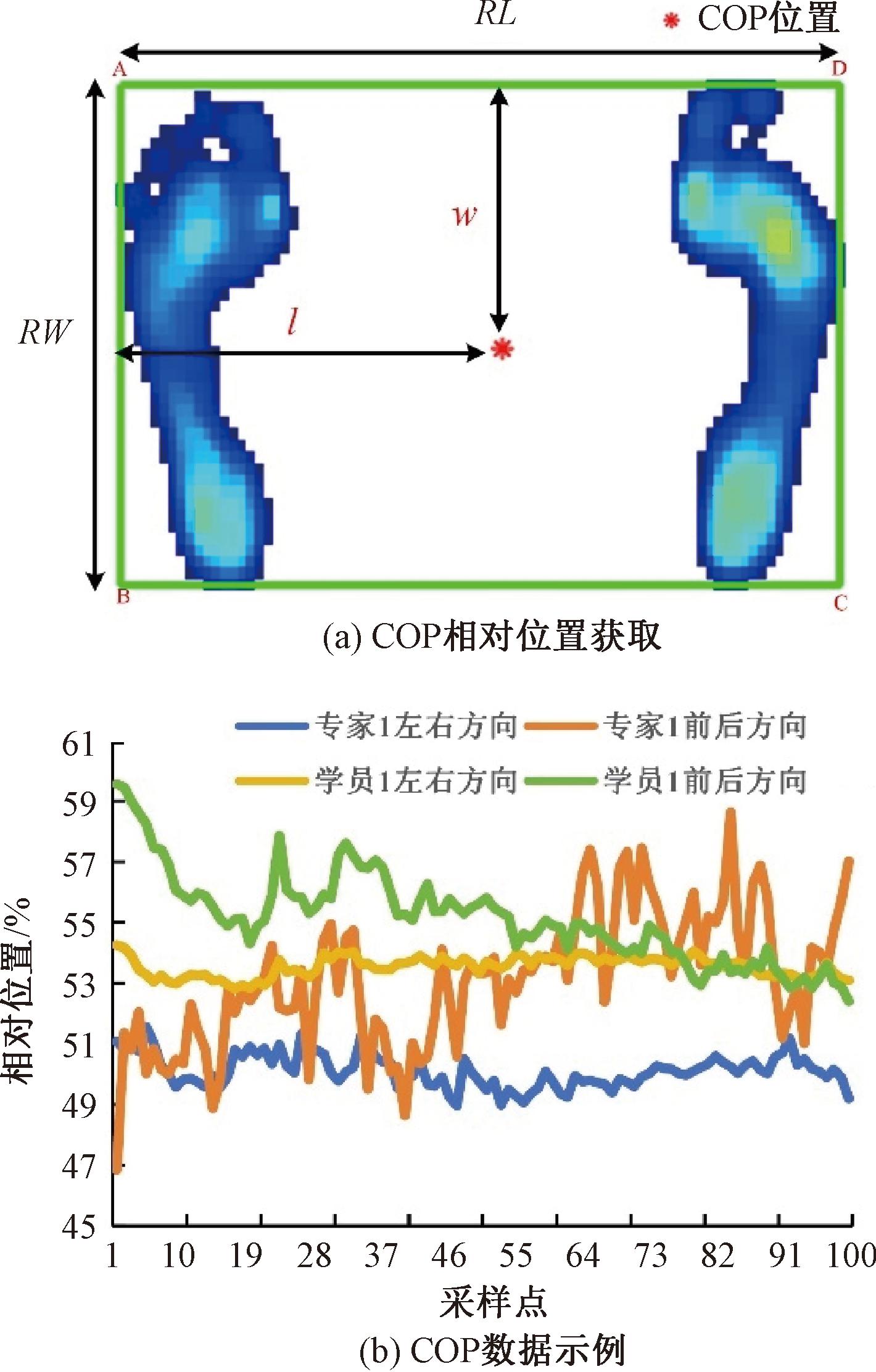

1.4.1 COP相对位置分析

由于被试者站立于测力板的位置可能存在差异,使足底COP轨迹坐标难以直接进行比较。为消除差异,又考虑站桩练习中要求双脚与肩部保持同宽且相互平行或略微内收的动作特点,采用双足足印的最小外接矩形对COP轨迹进行归一化处理。

首先获取站桩稳定阶段某一时刻双足足印的最小外接矩形,接着计算各时刻COP轨迹点与最小外接矩形上边界和左边界的距离,最后根据求得的距离与外接矩形边界长度的比例,得到COP轨迹点的相对位置,具体计算方式如下:

RPx=|l|/|RL|×100%;

(3)

RPy=|w|/|RW|×100%。

(4)

式中:RPx和RPy分别为COP在x方向(左右方向)和y方向(前后方向)的相对位置;l和w分别为COP到外接矩形两条边的距离,RL、RW分别为外接矩形的长和宽,具体如图2(a)所示。以专家1和学员1为例,计算得到的COP数据如图2(b)所示。在分析前对站桩数据进行分段处理,将其划分为30 s一段,共计10段数据。

图2 COP相对位置获取及其数据示例

Figure 2 COP relative position acquisition and data example

为了更好呈现归一化后COP的位置分布情况,采用长度为300帧的均值窗来处理COP轨迹点的相对位置序列,从而得到100组COP位置点。

1.4.2 COP时域频域特征分析

为考察站桩过程中的姿态调整情况,选择时域特征参数中的COP移动均方根、COP移动平均速度,频域特征参数中的COP移动的峰值频率作为衡量指标,具体计算方式如下。

(1)COP移动均方根。

(5)

(6)

式中:RMSx和RMSy分别为x方向和y方向的移动均方根;X[n]和Y[n]分别为COP轨迹横、纵坐标序列;Xm、Ym分别为x和y方向COP位置的平均值。

(2)COP移动平均速度。

(7)

(8)

式中:MVx和MVy分别为x方向和y方向的移动平均速度。

(3)COP移动峰值频率。

PFx=max(Px(fi));

(9)

PFy=max(Py(fi))。

(10)

式中:PFx和PFy分别为COP在x方向和y方向的功率谱峰值频率;Px(fi)和Py(fi)分别为x方向和y方向的功率谱。

1.4.3 COP样本熵分析

信息熵衡量了信号的复杂性和规律性,规律有序的信号通常具有较低的熵值,而随机不可预测的信号往往具有较高的熵值[17]。本文选用样本熵分析方法考察站桩过程中各组被试者COP移动的规律性,具体计算过程如下。

对于给定长度为N的时间序列X=[x1,x2,…,xN],首先构造其维数为m的序列Xm[i]=(xi,xi+1,…,xi+m-1),i=1,2,…,N-m+1,继而计算Xm[i]和Xm[j]间的最大距离,即对应位置的元素之间的差值的最大绝对值为

d[Xm[i],Xm[j]]=max(|x(i+k)-x(j+k)|)。

(11)

式中:k=0,1,2,…,m-1;i,j=1,2,…,N-m+1;j≠i。

设定阈值r,计算当i≤N-m+1时,d(X[i],X[j])<r的数目ni,将ni与N-m相比得到![]()

(12)

计算所有![]() 的平均值:

的平均值:

(13)

将维数增加到m+1,重复以上步骤得到Bm+1(r)。

最后计算得到样本熵:

(14)

在本文的样本熵计算中,设置m=2,阈值r=0.2SD,其中SD表示原始数据的标准差。

1.4.4 统计学分析

本文的统计分析中首先分析数据的正态性,若数据符合正态分布则使用独立样本t检验来进行专家和学员组各参数组间差异性的比较;若不符合正态分布则使用Mann-Whitney U检验进行分析。p <0.05时认为结果存在显著性差异。

2 分析与讨论

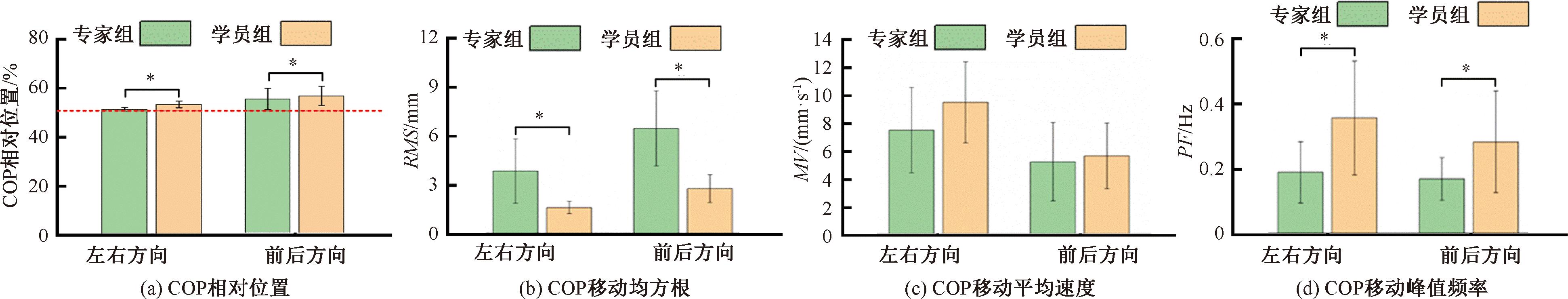

2.1 站桩时COP相对位置分析

本文首先对专家组和学员组所有被试者的COP相对位置进行统计分析,结果如图3(a)所示,可知专家组的COP在左右方向上集中在50%附近(左右居中),而学员组则在52%附近(明显偏右)。在前后方向上,专家组和学员组COP分别靠近54%(居中稍偏后)和56%(过于偏后)。统计分析结果显示,专家组和学员组COP相对位置在前后方向和左右方向均存在显著性差异(p<0.05,Mann-Whitney U检验)。

图3 COP相对位置与时域频域特征分析结果(*代表p<0.05)

Figure 3 Analysis results of COP relative position and time domain frequency domain features (*means p<0.05)

上述分析显示,站桩过程中专家组COP更集中在中心位置,尤其在左右方向上。这意味着专家能够调整COP至双脚中心,从而有助于维持身体左右平衡,体现了站桩“立身中正”的技术要领。

2.2 站桩中COP调整时域频域特征分析

站桩过程中时域COP的移动均方根和移动平均速度特征统计如图3(b)和图3(c)所示。结果显示,专家组COP左右和前后方向上的移动均方根均显著大于学员组(p<0.05,Mann-Whitney U检验)。专家和学员组COP前后及左右移动平均速度则均无显著差异(p>0.05,Mann-Whitney U检验)。

频域COP的移动峰值频率特征统计结果如图3(d)所示。由图3(d)可知,在左右和前后方向上,专家组COP移动峰值频率均显著小于学员组(p<0.05,Mann-Whitney U检验)。

由上述结果可知,尽管专家组站桩过程存在一定范围的COP移动,但其中心频率较低,移动较慢,反映了长期练习太极桩功可以通过微小调整和缓慢移动来保持稳定的平衡状态,也体现了太极拳“静中有动”的拳理。

与专家相比,学员的COP移动范围较小,移动频率更快。这表明学员在练习过程中还没有完全掌握身体中心细微调整和平衡控制的拳理技巧,导致他们在快速调整中更易失去平衡。这种依赖快速移动来维持平衡稳定的调整,明显不同于专家组缓慢而精确的调整方式。

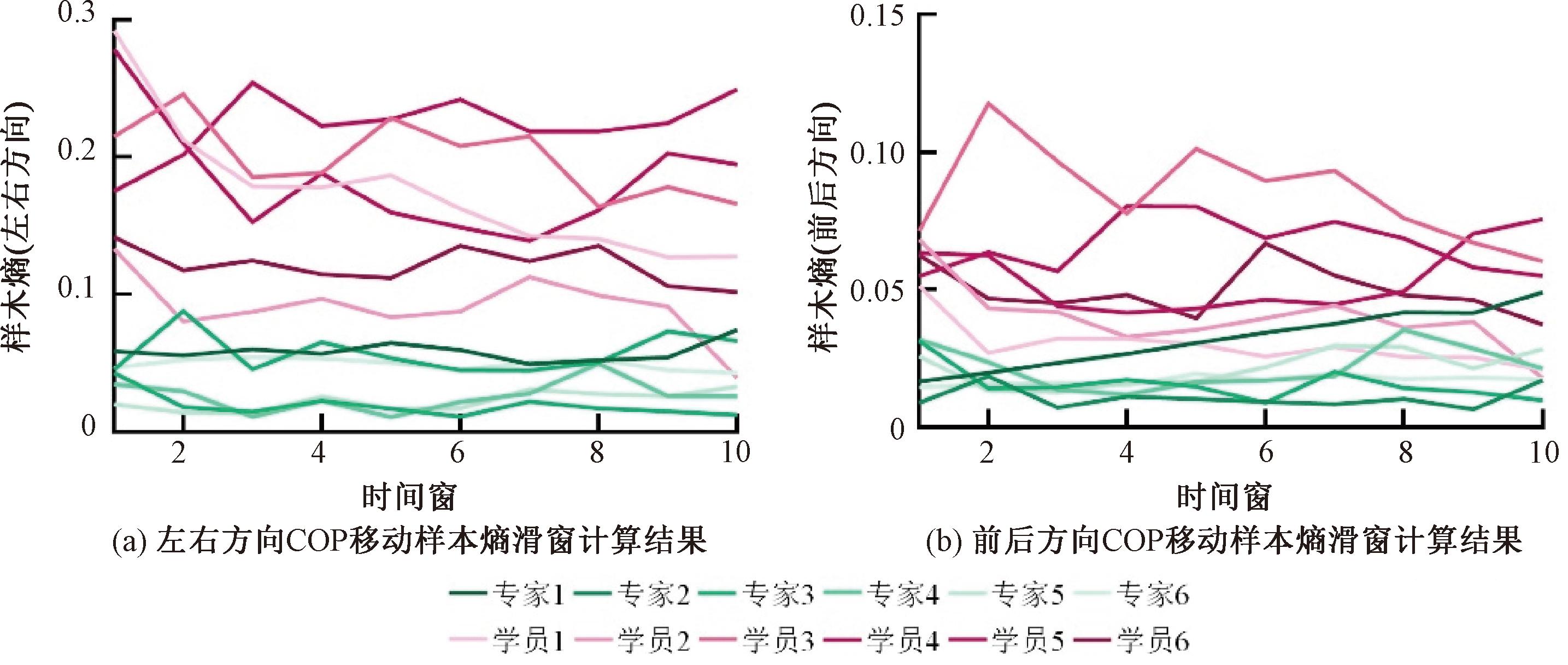

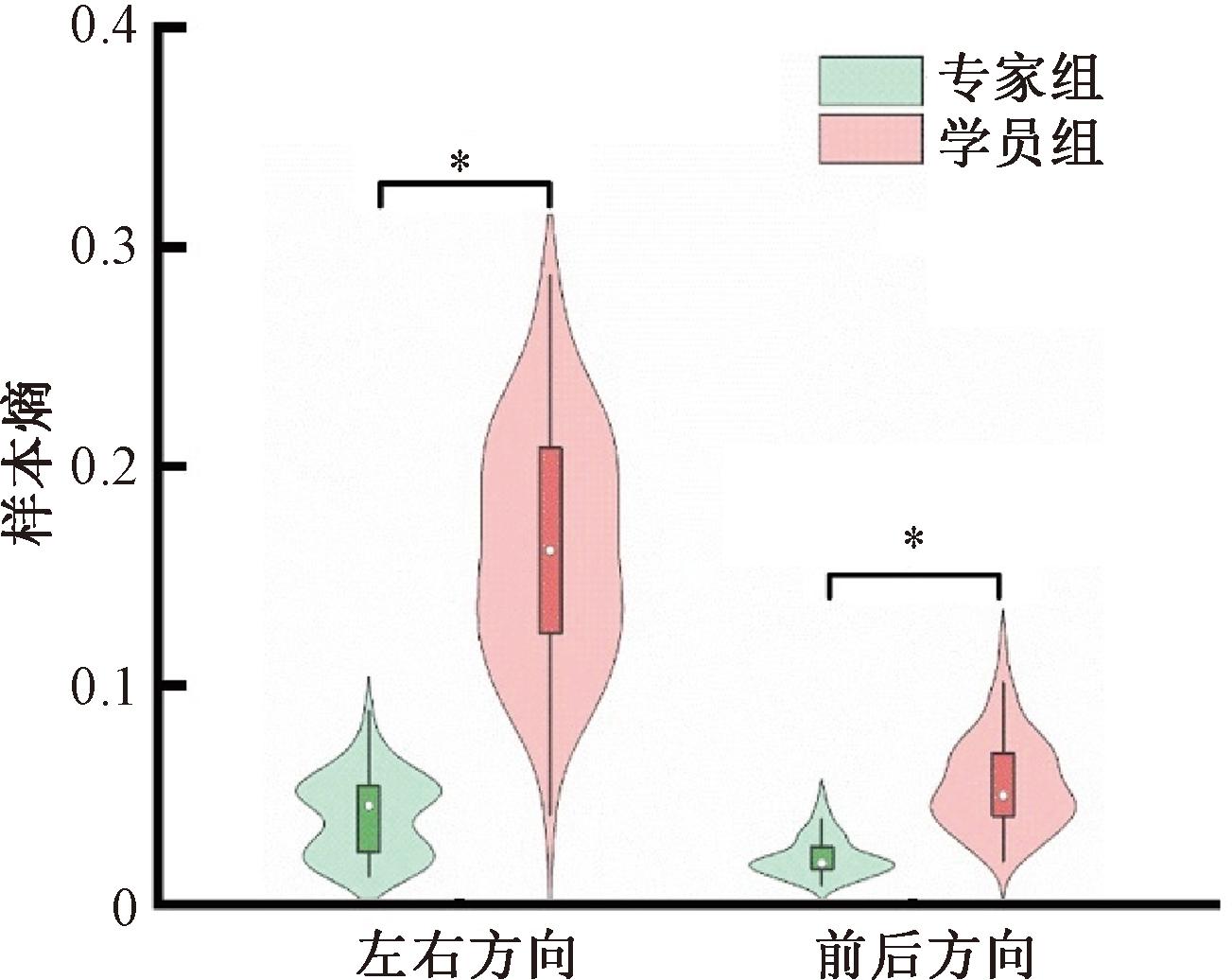

2.3 站桩中COP移动样本熵

站桩过程中,专家组和学员组COP移动样本熵滑窗计算结果如图4所示。由所有专家和学员的结果可以看出,在左右和前后两个方向上的绝大多数时间窗内,专家组的样本熵计算结果均小于学员组。进一步的统计分析结果如图5所示,可知专家组COP左右和前后方向上的样本熵均显著小于学员组(p<0.05,Mann-Whitney U检验)。

图4 COP移动样本熵滑窗结果

Figure 4 Sample entropy sliding-window results of COP movement

图5 COP移动样本熵统计结果(*代表p<0.05)

Figure 5 Sample entropy statistical results of COP movement (*means p<0.05)

样本熵分析结果显示专家组COP信号各向有序性更高,反映了专家在太极桩功中的运动更有规律性和周期性,通过持续缓慢调整维持平衡也有助于形成更具规律性的COP移动模式。另一方面,较低的熵值可以被解释为专家组将更多注意力投入到平衡控制上,因此更易集中精神。

前述分析表明,尽管站桩过程中专家组和学员组被试者的双脚均看似保持相对静止,但其在姿态调整方面表现出完全不同的特点。太极拳强调的“不动中寻求微动”原则在专家站桩练习中得到了体现。同时,由于太极步态中的低稳定性可能对身体姿势控制系统构成挑战,使身体必须自适应制定神经肌肉控制策略以保持和改善身体平衡[18],因此站桩练习不仅仅注重姿势维持,也强调内在平衡的感知和调节。站桩过程中,人体通过姿态调整和体位变化维持平衡,可能为肌肉和神经系统提供持续的刺激反馈,使身体在保持稳定姿势的同时得到了全面的锻炼,从而帮助太极桩功练习者习得更强的平衡稳定控制能力。

3 结论

本文基于太极桩功足底压力COP相关特征的提取和分析,对比探究了太极专家和学员站桩过程中的动作特性差异,得到了如下结论:COP相对位置分析结果表明,专家将COP控制于两脚的中间位置,体现了站桩要领中“立身中正”的原则;COP移动均方根、移动平均速度、移动峰值频率分析结果表明,专家组以微小调整和缓慢移动来保持稳定的平衡状态,体现了太极拳“静中有动”的拳理;COP样本熵分析结果表明,专家组站桩过程中的身体姿态调整更稳定、有规律,体现了太极桩功练习有助于增进平衡控制和精神集中。

尽管如此,本文研究仍存在局限性,包括参与实验被试者数量限制可能造成的计算误差,专家组成员的选取可能造成的数据分析偏差,时程动态分析缺乏引起的深度探索不足以及目前分析只涉及基本动作带来的复杂动作拳理特性趋同性不明等。在未来的研究中,进一步扩充样本量建立专家库和学员库、引入动态分析、丰富研究涉及的动作范畴有助于解决这些局限性。另一方面,进一步地结合人体姿态估计和运动状态、肌电、心电及脑电监测等多样化的分析手段以便更全面地探索太极桩功长期练习对人体的作用,有助于深化对太极拳理的数字化解读,对于太极拳的辅助科学训练意义重大。

[1] TAYLOR-PILIAE R E, FINLEY B A. Tai Chi exercise for psychological well-being among adults with cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis[J]. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2020, 19(7): 580-591.

[2] LI H J, CHEN J X, XU G Z, et al. The effect of Tai Chi for improving sleep quality: a systematic review and meta-analysis[J]. Journal of Affective Disorders, 2020, 274: 1102-1112.

[3] 万红, 贾上坤, 崔恩泽, 等. 基于人体姿态估计的站桩数字化表达与评估[J]. 郑州大学学报(工学版), 2022, 43(4): 8-15.

WAN H, JIA S K, CUI E Z, et al. Digital expression and evaluation of standing stake based on human pose estimation[J]. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science), 2022, 43(4): 8-15.

[4] 吴晓光, 钟君, 牛小辰, 等. 基于自适应CPG的人体节律运动协同特征刻画[J]. 中国生物医学工程学报, 2023, 42(1): 19-29.

WU X G, ZHONG J, NIU X C, et al. Characterization of human rhythmic movement synergy based on adaptive CPG[J]. Chinese Journal of Biomedical Engineering, 2023, 42(1): 19-29.

[5] 周雪竹, 张志星, 崔洪健, 等. 站桩功对核心肌群表面肌电变化研究[J]. 辽宁中医药大学学报, 2018, 20(11): 66-69.

ZHOU X Z, ZHANG Z X, CUI H J, et al. Study on the change of surface electromyography variation of core muscles by standing Qigong[J]. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, 2018, 20(11): 66-69.

[6] 闫健, 翟向阳, 魏泽仁, 等. 三圆式站桩干预焦虑状态大学生诱发心率变异性效应的分析[J]. 北京中医药大学学报, 2019, 42(7): 555-559.

YAN J, ZHAI X Y, WEI Z R, et al. Effects of three-circle pole-standing Qigong on heart rate variability in college students with anxiety[J]. Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine, 2019, 42(7): 555-559.

[7] HE T T, HU Z G. Effects of Tai Chi Chuan on cortical sources of EEG rhythms in the resting state in elderly individuals: a cross-sectional study[J]. Neuroreport, 2022, 33(4): 180-185.

[8] 雷雨田. 太极拳金刚捣碓震脚动作下肢生物力学特征分析[D]. 武汉: 武汉体育学院, 2020.

LEI Y T. Study on the biomechanical characteristics of the lower limbs of Chen Style Taijiquan[D].Wuhan: Wuhan Sports University, 2020.

[9] MAO D W, LI J X, HONG Y L. Plantar pressure distribution during Tai Chi exercise[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2006, 87(6): 814-820.

[10] LAW N Y, LI J X. The temporospatial and kinematic characteristics of typical Tai Chi movements: repulse monkey and wave-hand in cloud[J]. Research in Sports Medicine, 2014, 22(2): 111-123.

[11] 王明伟, 王建军, 李立, 等. 太极拳干预前后屈膝站立时COP运动信号的样本熵研究[J]. 体育与科学, 2019, 40(3): 116-120.

WANG M W, WANG J J, LI L, et al. Study on SampEn of COP movement signal during standing with knee flexion post Tai Chi intervention[J]. Sports &Science, 2019, 40(3): 116-120.

[12] 裴立力, 李洪谊, 伏云发, 等. 基于COP偏移量视觉反馈的人体姿态镇定[J]. 中国生物医学工程学报, 2012, 31(5): 790-794.

PEI L L, LI H Y, FU Y F, et al. Stabilization of human postural control based on visual feedback of deviation of center of pressure[J]. Chinese Journal of Biomedical Engineering, 2012, 31(5): 790-794.

[13] NAKAO T, MASUDA K, KANAI S, et al. Lower trunk muscle activity-induced alignment and cop position during single-leg standing[J]. Journal of Physical Therapy Science, 2017, 29(6): 1057-1061.

[14] LI J P, ZHANG Y, SONG S S, et al. Dynamical analysis of standing balance control on sloped surfaces in individuals with lumbar disc herniation[J]. Scientific Reports, 2020, 10: 1676.

[15] MONTESINOS L, CASTALDO R, PECCHIA L. On the use of approximate entropy and sample entropy with centre of pressure time-series[J]. Journal of Neuroengineering and Rehabilitation, 2018, 15(1): 116.

[16] FISCHER O M, MISSEN K J, TOKUNO C D, et al. Postural threat increases sample entropy of postural control[J]. Frontiers in Neurology, 2023, 14: 1179237.

[17] 毛玲, 赵联文, 孟华, 等. 基于信源信息熵最小的单通道盲源数估计算法[J]. 郑州大学学报(工学版), 2023, 44(4): 60-66.

MAO L, ZHAO L W, MENG H, et al. Single channel blind source number estimation algorithm based on source information entropy minimization[J]. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science), 2023, 44(4): 60-66.

[18] YANG F, LIU W. Biomechanical mechanism of Tai-Chi gait for preventing falls: a pilot study[J]. Journal of Biomechanics, 2020, 105: 109769.